目次

オフィス移転は、従業員のコミュニケーションを活性化する絶好の機会です。新しい環境では、インフォーマルコミュニケーションが促され、職場の雰囲気や生産性に大きな変化が起こることがあります。本記事では、オフィス移転によって活性化されるインフォーマルコミュニケーションのメリットについて解説します。

※2023年6月26日更新

インフォーマルコミュニケーションとは

インフォーマルコミュニケーションとは、社内で仕事以外の私的な内容について会話や雑談をすることを指します。これに対して、フォーマルコミュニケーションとは、社内で仕事に関する情報交換や意見交換をすることです。インフォーマルコミュニケーションは、出会い頭のカジュアルな会話や雑談、食事や休憩中の会話などが典型的な例と言えます。また、人間関係構築の効果が期待できるため、組織形成が不十分であることが多いスタートアップ・ベンチャー企業は積極的に取り入れるべきコミュニケーションの一つです。

フォーマルコミュニケーションとの違い

フォーマルコミュニケーションとインフォーマルコミュニケーションの主な違いは、その形式や目的にあります。フォーマルコミュニケーションは、業務に関わる報告や会議、書面による連絡など、組織的な目的を達成するために行われます。一方、インフォーマルコミュニケーションは、私的な雑談を通じた社員同士の交流や信頼を築くことを目的としており、より自然でリラックスした雰囲気の中で行われます。また、フォーマルコミュニケーションでは、情報の流れが上司から部下といった特定のルートに従いがちですが、インフォーマルコミュニケーションでは、組織内のさまざまな階層や部署間で自由に情報が伝達されることが特徴です。

インフォーマルコミュニケーションのメリット・デメリット

インフォーマルコミュニケーションのメリットとして、情報の伝達が迅速であることだけでなく、従業員同士のコミュニケーション活性化により、信頼関係の構築やチームビルディングが促進されることが挙げられます。また、新たなアイデアや意見が自由に語られ、組織全体の問題解決能力が向上することもあります。一方で、デメリットとしては、情報の正確性が損なわれる可能性があること、コミュニケーションの過程で悪い評判やゴシップが広まるリスクがあることです。

インフォーマルコミュニケーションのメリット・デメリットは以下の通りです。

| 項目 | メリット | デメリット |

| 社員の人間関係 | 信頼関係の自然な構築 | バイアス(情報の歪曲や誤解)による不信感の醸成 |

| 企業風土 | 企業カルチャーの形成 | 特定のコミュニティ形成 |

| 創造性 | アイデアの共有とイノベーションの促進 | 「意見・立案機会」差異発生の可能性 |

| コミュニケーション | フラットな組織内コミュニケーション | コミュニケーションの偏り |

| 生産性 | 情報の伝達スピード向上 | 時間の消費に基づく一人当たりの生産性低下 |

| エンゲージメント | 社員のエンゲージメントの向上 | 情報の一部が特定のグループや個人にのみ伝わる可能性 |

この表はメリットとデメリットの一部を示していますが、組織や状況によって異なります。組織はインフォーマルコミュニケーションのメリットを最大限に活かす一方で、デメリットを最小限に抑えるために、促進する意図の共有やコミュニケーション手段を整備することが非常に重要です。

インフォーマルコミュニケーションの効果とは

インフォーマルコミュニケーションが活性化することで、組織内での情報の流れがスムーズになり、問題解決や意思決定の速度が向上することが期待されます。また、従業員間の信頼関係が強化され、チームワークが向上し生産性や業績にも良い影響があるとされています。オフィス移転を機に、インフォーマルコミュニケーションを活性化させることで、組織全体の生産性が向上する可能性があります。

インフォーマルコミュニケーションに関する論文

ビジネスデザイン研究を行う福田政紀氏が発表した論文「インフォーマル・コミュニケーションの活発化による従業員の創造性向上に関する実証分析」では、

“他部門間とのインフォーマル・コミュニケーションは、新製品・新サービスに関わる創造性をより高め、一方、自部門とのインフォーマル・コミュニケーションは、業務効率改善に関わる創造性をより高めている。”

“検証の結果、自部門内よりも他部門間とのインフォーマル・コミュニケーションの方が新製品や新サービスに関わる創造性を高め、他部門間よりも自部門内とのインフォーマル・コミュニケーションの方が、業務効率改善に関わる創造性を高めていることが確認できた。”

【引用文献】福田政紀(2019).インフォーマル・コミュニケーションの活発化による従業員の創造性向上に関する実証分析 11

研究の結果、このように考察しています。

インフォーマルコミュニケーションの具体例

インフォーマルコミュニケーションは、非公式な場や気軽な状況での情報交換や意見共有を指します。具体的には、社内のカジュアルなランチやコーヒーブレイク時の会話、オフィス内の給湯室周辺での雑談、社内イベントや懇親会でのディスカッションなどが挙げられます。また、チャットツールを活用したオンラインのインフォーマルコミュニケーションも増えています。これらの場では、公式な報告や会議では語られない情報やアイデアが交換されるため、新たな知見や視点が得られるメリットがあります。

ソーシャル・キャピタルの向上

ソーシャル・キャピタルとは、人間関係やネットワークに基づく共有資源や価値のことを指し、インフォーマルコミュニケーションがソーシャル・キャピタルの向上に寄与します。具体的には、社員同士の信頼関係の構築、情報交換の円滑化、知識の共有やスキルの伝承、チームワークの向上などが挙げられます。ソーシャル・キャピタルが高まることで、組織の業績やイノベーションも向上することが期待されるため、インフォーマルコミュニケーションの促進が重要とされています。

インフォーマルコミュニケーションをオフィスに取り入れる方法

オフィスにインフォーマルコミュニケーションを取り入れる方法として、開放的な空間によるコミュニケーション機会の創出や社内イベントの開催、コミュニケーションツールの活用などが考えられます。これらの施策により、社員同士の交流が促進され、情報や知識の共有が容易になります。また、上下関係にとらわれず意見が出しやすい雰囲気を醸成することで、新たなアイデアや問題解決策の創出が期待されます。

マグネットスペースの設置

マグネットスペースとは、社員が自然と集まりやすい場所のことで、インフォーマルコミュニケーションの活発化に効果的です。例えば、リラックスできるソファやカフェスペース、共有のキッチンや飲み物が提供されるラウンジなどがあります。これらのスペースには、異なる部署や職位の社員が気軽に交流できる機会が生まれ、情報やアイデアの共有が促進されることが期待されます。マグネットスペースは、組織内のコミュニケーションとソーシャル・キャピタルの向上に繋がります。

【関連記事】マグネットスペースとは?設置メリットや作り方のポイントを解説【レイアウト事例付き】

マグネットスペースを意識した中でも人気なオフィス物件がラウンジ付きオフィスだワン!

\人が集まるラウンジ付きオフィス物件を探そう/

ファミレス席・カフェスペースの設置

特に現代のオフィスは、従業員の働きやすさとコミュニケーションの向上を重視しているため、ファミレス席やカフェスペースの設置が一般的となっています。これらのスペースは、リラックスできる雰囲気を提供することで、従業員同士の交流や情報共有を促進します。また、外部パートナーや顧客(取引先)との打ち合わせにも利用できるため、オフィスの利便性が向上します。環境の変化により新しいアイデアやインスピレーションを生み出せるため、従業員の創造性や生産性を向上させる効果が期待できます。

【関連記事】ファミレスブース(ファミレス席)のメリット・デメリットとは?オフィス移転で人気のレイアウトを解説

ファミレス席やカフェスペースは顧客対応にもおすすめだワン!

\従業員のコミュケーション機会を創出/

フリーアドレス・グループアドレスの導入

フリーアドレスとは、従業員がオフィス内の好きな場所で自由に働くことができる制度です。一方、グループアドレスとは、所属する部署やチームごとにエリアが決められており、そのエリア内で席を選ぶことができる制度を指します。フリーアドレスやグループアドレスの導入により、オフィス空間の効率的な活用にも繋がります。固定席がなく、柔軟にスペースを使い分けることができることでコスト削減や省スペース化が可能になり、その結果、オフィスにおける総合的な効率が向上します。

【関連記事】フリーアドレスオフィスとは?失敗しない導入方法やポイントを解説

\居抜きオフィス・セットアップオフィス物件更新情報/

2023年8月は新宿区(8件)、目黒区(4件)、千代田区(16件)、渋谷区(5件)、文京区(0件)、中央区(13件)、品川区(4件)、港区(6件)、豊島区(0件)、東京その他(0件)で新着オフィス物件合計56件を公開されています!7月公開のオフィス物件は合計64件です。こちらも併せて、ご覧ください。

※()内は8月に追加された新着物件数です。随時、オフィス物件は追加されます。

※毎週更新【8月28日(月)更新】

インフォーマルコミュニケーションの促進事例

インフォーマルコミュニケーションの実現を促進する物件や事例をご紹介します。

事業部の垣根を超えたコラボレーションを求めて行ったオフィス移転事例

株式会社Brave groupは、事業や社員数共に急成長を遂げている中で2つのビルに拠点が分かれていました。そのため、事業部間の関係性が希薄となり、コラボレーションが起きにくいことを課題に感じオフィス移転を決意。移転後は執務室とコミュニケーションスペースを同じビルのフロアで分け、インフォーマルコミュニケーションの発生を促進しました。その結果、コミュニケーションスペースは話しかけられる前提で利用するため、自然と会話が発生しやすく柔軟な思考が求められる機会や気持ちの切り替えに重宝され、総じてオフィスに求めていた目的が達成でき、組織にとっていい効果をもたらすことができました。

▼オフィス移転事例を詳しくみる▼

ただ働く場から自然と集う場へ、共用部を活用したオフィス移転事例

Web制作事業を展開する株式会社swimmyは、フルリモートワークの勤務体制を取り入れていました。しかし、リモートは移動時間も不要で作業効率化が図れる反面、ミーティングにおいてアイデアを出す段階や議題が明確でない場合、極端に喋りづらくなってしまう特性があります。特にクリエイティブ系だと、会話の中にあるプラスアルファの部分に価値やヒントがあるというのが徐々に見えてきたので、移転をきっかけにハイブリッドワークを導入しました。移転先のオフィスでは、朝と夕方にバリスタがコーヒーを淹れてくれるため、入居者が自然と集い上質なインフォーマルコミュニケーションを生む仕組みがあります。

▼オフィス移転事例を詳しくみる▼

コミュニケーション頻度を上げてサービス成長の加速を図ったオフィス移転事例

グループ会社であるfreee株式会社の移転に伴い、グループとしてのシナジー効果を最大化する狙いで移転を行いました。freeeサインの区画は移転前に比べて2.5倍ほどあり、人数分のデスクと交流が図れるフリースペースを考えて広さを決めました。以前のオフィスはデスク数の関係で全員が揃って出社することができませんでした。そのため部門を超えてのコミュニケーションが取れない課題がありましたが、今回のオフィスは全員がワンフロアで働くことができるためコミュニケーション頻度が大きく改善されました。

▼オフィス移転事例を詳しくみる▼

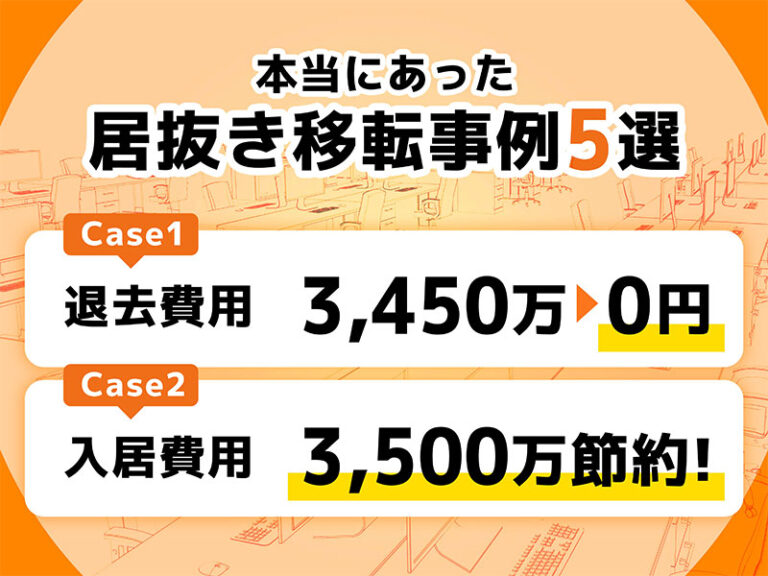

アイデアが飛び交う居抜きオフィスに移転しませんか?

「アイデアを求めても出てこない…」「雑談から生まれるアイデアがほしい」と悩んでいませんか?成長企業がインフォーマルコミュニケーションを高めた内装レイアウトをそのまま引き継いだ、居抜きオフィスの提供が可能です!無料の個別相談会では、オフィスの課題を解決する工夫が施された居抜きオフィスのメリット・デメリットや、事務所移転時の注意点など、専門家から詳しいアドバイスを受けることができます。これにより、企業はオフィス選びや移転計画に関するリスクを軽減し、効率的でスムーズな移転を実現することができます。ぜひお気軽にご相談ください。

まとめ

より多くの情報を活用し、よりスムーズなチーム連携が必要になってくる現代ではインフォーマルコミュニケーションの持つ潜在力を見逃せません。ちょっとしたすれ違いの挨拶や一言を大事することはもちろん、オフィスレイアウトにおいての仕掛け作りもとても大切。ぜひインフォーマルコミュニケーションを取り入れて組織活性を図ってみてくださいね。

営業担当者 / ハイッテ編集部 監修者

取締役

大隅識文(osumi norifumi)

宅地建物取引士【東京都知事:第237969号】

中央大学卒業後、マスメディア向け制作会社に入社し経営にも携わる。その後不動産仲介会社に転職し、共同創業者として2018年IPPO(イッポ)を設立。ベンチャー企業が登壇する「Morning Pitch(モーニングピッチ)」の運営に長年携わる。2000社以上の繋がりからお客様同士をマッチングさせることも。シード・アーリー期のスタートアップ企業から上場企業まで移転取引社数は500社以上、うち居抜きのオフィス移転の取引実績は200社以上に達する。